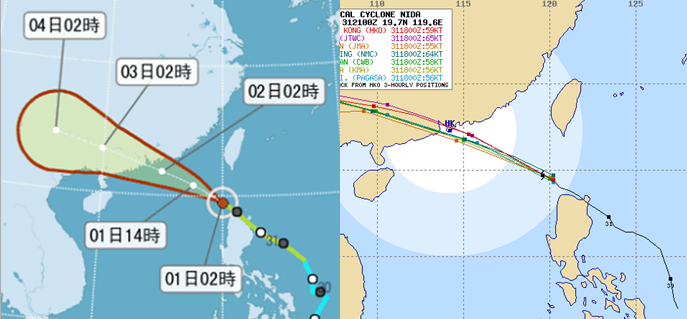

一個妮妲百樣風情吳德榮2016/8/1 中央氣象局預報,「妮妲」颱風清晨2點位置(左圖)在呂宋島西北方巴士海峽之內,朝西北西前進,將會通過東沙島北方海面,未來將在廣東(香港附近)進入大陸。由各國所發布的颱風「預報路徑」之比較顯示,表面上是非常類似的(右圖)。若去比較各國「路徑潛勢預報」涵蓋的範圍,大部分也是彼此重疊的,代表各國電腦模式在模擬連亙在颱風北方的太平洋高壓及其導引氣流的差異很小,使得「妮妲」穩定朝西北西進行。

但若進一步去觀察各國對「妮妲」的看法,就可發現最大的差異是在颱風的強度及暴風範圍的大小。今晨2時的資料,美軍聯合颱風警報中心(JTWC)認為中心風速33公尺/秒,已達中度颱風強度,其而西北側的暴風半徑約300公里,東北側也約有270公里。日本(JMA)則認為中心風速僅30公尺/秒,尚在輕度颱風的強度,其而東側的暴風半徑約390公里,西側也約有330公里。大陸所報的強度也是「中度」,半徑則為180公里。中央氣象局(CWB)所估的強度30公尺/秒(輕度),暴風半徑僅120公里。換句話說,如果以美、日等國所報的暴風半徑來作業,其影響範圍早已擴及台灣鄰近1百公里之海域。

美國(JTWC)所採平均風速,定義為1分鐘平均,與其他國家採世界氣象組織(WMO) 定義為10分鐘平均,定義不同固然是造成差異原因之一。但是主因還是在於缺乏可信的氣象觀測資料,東亞各國憑藉相同的衛星資料,使用主觀或客觀方法所作的估計,強度有中度的、也有輕度的。暴風範圍大小,差異則更明顯。可見當務之急是要如何去進行,以取得更可信的氣象觀測資料,例如穿越颱風中心之飛機觀測,不但可以解決自前這種混亂狀況,颱風預報的品質也才得以大幅提升。

圖:中央氣象局1日2時之「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示颱風未來的「確定性」路徑(白線)及「不確性」的範圍(颱風中心有70%機率,落於紅線內)。右圖則顯示清晨2時,世界各國所做之預報,路徑的差異很小。 |