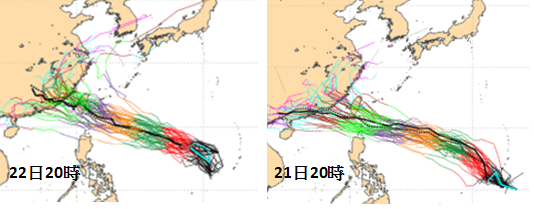

梅姬要怎麼走?對台灣影響是有差異的吳德榮2016/9/23 儘管「梅姬」發展得比日本或美國預報單位預期的時間(週四)慢,但與數值模擬所隱含的時間週五或週六(23、24日)形成,應該是很接近的。由於剛形成時結構不對稱,需有一段時間(1至2天)調整成比較對稱,所以歐洲中期預報中心(ECMWF)最新(22日20時)的系集模擬(左圖)顯示,第一天(黑線群所佔寬度)就存在很大的不確定。但第二天之後的不確定性 (其他顏色線群的寬度)成長很慢,直到通過台灣後才逐漸擴大。代表將來導引「梅姬」的太平洋高壓是相當穩定,其南側的導引氣流也是比較穩定的。但是由於起始點的不同,模擬的路徑就有登陸的、或從巴士海峽通過的以及少數從北部海面通過的差異產生,其數量的多寡可以代表這次模擬的機率分布。若拿前一天(21日20時)的模擬(右圍)來比較,結果雖然大致相仿,但仔細觀察仍可發現,模式是作了一些向北的微調,未來這種微幅調整仍會持續,而時間愈近,不確定性才會逐步縮小的。所以要持續注意新的資料。

至於梅姬對台灣天氣的影響,不同路徑帶來的天氣都不相同,若現在要作分析,太多不同路徑,結果也太複雜了,還是等時間近些,不確定減小,再來分析比較恰當。至於台灣大致受影響的時間,ECMWF系集預報顯示大部份的模擬,以下週一(26日)逐漸逼近,下週二(27日)影響最大,下週三(28日)逐漸脫離,但是模式會不斷微調,目前資料顯示的影響時間,不可避免的也會隨之變化,所以還是要持續注意新的資料,以掌握最新變化。

左圖:ECMWF 22日20時系集模擬顯示,51次的模擬大部分分布在台灣及巴士海峽,僅少部分在北部海面。 右圖:ECMWF 21日20時系集模擬顯示,51次的模擬大部分分布在巴士海峽,其次,通過台灣的也不少。仔細觀察這兩天的差異,還是可以看出模式略往北調整。 |